1. 結節性硬化症

1.1 揭開神秘面紗:認識結節性硬化症

身為長期研究罕見遺傳性疾病的臨床醫師,我對結節性硬化症 (Tuberous Sclerosis Complex, TSC) 的複雜性與獨特性深感著迷。初次接觸這個名詞,許多家長或病患常感到困惑與恐懼。簡單來說,結節性硬化症是一種主要影響細胞生長調控的遺傳性疾病。它會在多個器官系統形成非癌性的腫瘤(結節),特別是大腦、皮膚、腎臟、心臟、眼睛、肺臟等部位。這些「結節」正是疾病名稱的由來。

1.2 遺傳模式與發生率

談到結節性硬化症的遺傳特性,我們觀察到它屬於體染色體顯性遺傳。這意味著只要從父母任一方遺傳到一個致病基因變異,就有可能發病。然而,臨床上約有三分之二的病例屬於「新生突變」(de novo mutation),也就是父母雙方基因皆正常,突變發生在受精卵形成過程中或胚胎早期。這個疾病的發生率,根據我們在臺灣的流行病學研究,大約是每6千到1萬名新生兒中會有1位,並非想像中那樣罕見。

2. 結節性硬化症病因

2.1 核心關鍵:TSC1與TSC2基因變異

深入探討結節性硬化症病因,根源在於特定基因的功能喪失。結節性硬化症是由於 `TSC1` (位於第9對染色體上) 或 `TSC2` (位於第16對染色體上) 基因發生致病性變異所導致。這兩個基因是我們體內重要的「煞車」基因,它們負責製造的蛋白質(hamartin與tuberin)共同形成一個複合體,這個複合體的主要任務就是抑制哺乳動物雷帕黴素靶蛋白 (mTOR) 訊息傳遞路徑的過度活化。當`TSC1`或`TSC2`基因功能異常,mTOR路徑就會失控,「煞車」失靈了。

2.2 mTOR路徑異常:細胞生長的失控

理解結節性硬化症病因的核心,就在於mTOR路徑的過度活化。mTOR是一個非常重要的細胞內調節樞紐,影響著細胞生長、增生、存活以及自噬作用。在結節性硬化症患者體內,由於TSC1/TSC2蛋白複合體功能缺失,無法有效抑制mTOR活性,導致下游訊息持續活化。這就像把細胞的生長開關卡在「ON」的位置,促使細胞不斷生長、分裂,最終在多個器官形成結構錯亂的腫瘤(錯構瘤)。

TSC1 與 TSC2 基因變異比較

| 特徵 |

TSC1 基因變異 |

TSC2 基因變異 |

| 基因位置 |

9q34 |

16p13.3 |

| 所產蛋白質 |

Hamartin |

Tuberin |

| 臨床嚴重度 |

相對較輕 |

相對較重 |

| 相關腎病變風險 |

較低 |

較高 |

| 認知障礙發生率 |

較低 |

較高 |

| 新生突變比例 |

較低 |

較高 |

2.3 鑲嵌現象與臨床表現差異

結節性硬化症病因還有一個關鍵概念是「體細胞鑲嵌現象」(Somatic mosaicism)。這是指基因突變並非發生在患者所有的細胞,而是在胚胎發育過程中,部分細胞發生了突變。這解釋了為何同樣罹患結節性硬化症,不同患者的嚴重程度和器官受累情況差異可以如此巨大。基因診斷時,有時血液樣本檢測不到突變,可能就是因為突變細胞存在於特定組織(如皮膚、腦部病兆)而非血液中。

3. 結節性硬化症症狀

3.1 神經系統症狀:最常見的挑戰

結節性硬化症症狀可謂千變萬化,影響全身。最令人關注且常最早表現的是神經系統症狀。超過80%的結節性硬化症患者會出現癲癇,其中嬰兒點頭痙攣 (Infantile Spasms) 是常見的初期表現,需要高度警覺與及時治療以防止後續發展遲緩。認知障礙、自閉症類群障礙、情緒行為問題(如注意力不足過動症、侵略行為)也很常見。這些症狀主要源於腦部的結節(皮質發育不良)和室管膜下結節 (SENs),特別是當結節位於功能區或轉化為室管膜下巨細胞星狀細胞瘤 (SEGA) 時,可能引發水腦或局部神經症狀。

3.2 皮膚病變:重要的診斷線索

皮膚表徵是結節性硬化症症狀中最顯眼且常是診斷的關鍵切入點。超過90%的患者會出現以下至少一種皮膚病變: 面部血管纖維瘤 (Angiofibromas):俗稱「蝴蝶斑」,常在鼻翼兩側與臉頰出現粉紅至紅色的小丘疹,約於3-5歲開始出現,隨年齡增長可能增多或變大。 甲周纖維瘤 (Ungual fibromas):出現在指甲邊緣或下方的肉色或紅色小腫瘤,可能引起疼痛或出血。 鯊魚皮斑 (Shagreen patch):常見於下背部,觸感粗糙如鵝卵石或橘皮的增厚皮膚斑塊。 白色糠疹斑 (Hypomelanotic macules):又稱「白樺葉斑」或「葉狀白斑」,常在嬰幼兒期甚至出生時就發現,形狀不規則,是早期診斷的重要警示之一。 纖維性頭皮斑塊 (Forehead fibrous plaque):額頭或頭皮上隆起的黃褐色斑塊。

3.3 腎臟、肺部與其他器官症狀

結節性硬化症症狀遠不止於神經與皮膚。腎臟是最常受影響的內臟器官。腎血管肌脂肪瘤 (AMLs) 極為常見,雖然多為良性,但體積過大時可能自發性破裂出血,危及生命;腎囊腫也可能出現,若數量眾多且發生早,有時需與多囊腎區分。肺部主要影響育齡期女性,表現為肺部淋巴管肌瘤增生症 (LAM),導致氣胸、乳糜胸和漸進性呼吸困難。心臟橫紋肌瘤在新生兒期或胎兒期可能被發現,大部分會隨年齡退化,但出生初期可能影響心臟功能或心律。眼睛的視網膜錯構瘤通常不影響視力,但需定期追蹤。牙齒琺瑯質凹陷也是常見的小特徵。

4. 結節性硬化症治療

4.1 基石治療:mTOR抑制劑的革新

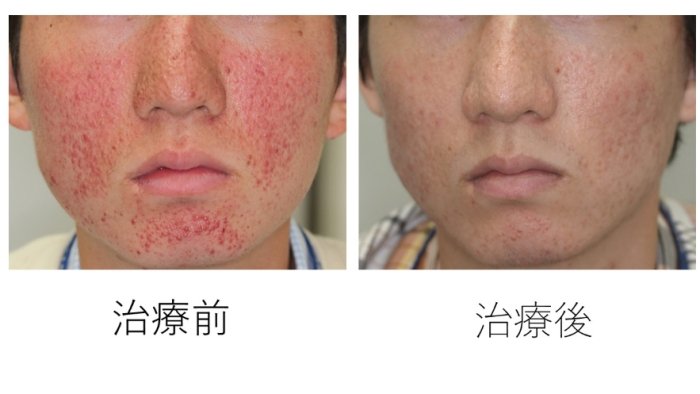

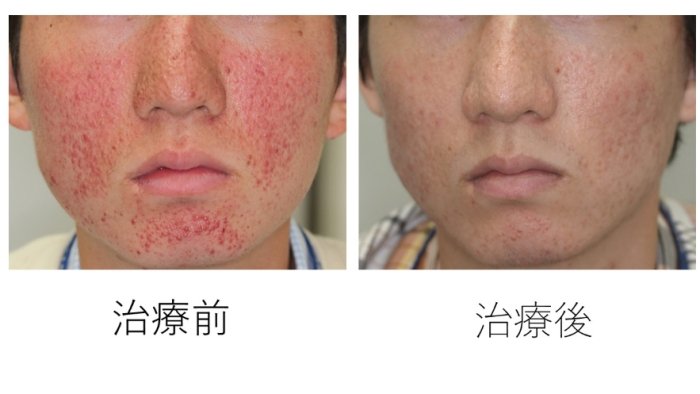

談到結節性硬化症治療,近十幾年最大的突破非mTOR抑制劑莫屬。這類藥物直接針對疾病的根源——mTOR路徑的過度活化。目前證實有效的藥物包括: Everolimus (Afinitor/Afinitor Disperz):已獲臺灣衛福部核准用於治療結節性硬化症相關的SEGA(無法手術者)、腎AML(不需立即手術但腫瘤>3cm者)以及頑固性局部癲癇(特定年齡層)。 Sirolimus (Rapamune):在一些國家同樣被核准用於相關適應症,臨床應用經驗豐富。 我親眼見證許多患者在接受mTOR抑制劑治療後,腦部SEGA腫瘤顯著縮小、腎臟AML體積縮減且出血風險大幅降低、臉部血管纖維瘤改善,甚至癲癇發作頻率下降。然而,這類藥物並非沒有副作用(如口腔潰瘍、血脂升高、免疫抑制),需要醫師密切監測與處理。

4.2 癲癇的控制:多管齊下

結節性硬化症治療中,癲癇管理絕對是重中之重。早期積極控制癲癇,尤其是嬰兒點頭痙攣,對於改善長期神經發育預後至關重要。除了傳統抗癲癇藥物外: 特定抗癲癇藥物選擇:像Vigabatrin被視為治療嬰兒點頭痙攣的首選藥物之一。Cannabidiol (Epidiolex) 在某些國家也被核准用於治療TSC相關癲癇。 生酮飲食:對於藥物控制不佳的頑固型癲癇,生酮飲食是一種有效的非藥物療法。 神經外科手術評估:對於藥物反應不佳且癲癇灶明確局限於可手術區域的患者,如病變位於非語言或運動功能區的皮質結節,手術切除或切除性手術(如多軟膜下切開術)可能是終止癲癇發作的機會。

4.3 多專科整合照護與症狀治療

完整的結節性硬化症治療絕非單一科別可以勝任。它需要一個涵蓋小兒神經科、神經科、皮膚科、腎臟科、胸腔科、心臟科、眼科、遺傳科、復健科、心智科、神經外科、社工等專業的整合團隊。根據不同的結節性硬化症症狀,提供個別化的治療: 皮膚症狀處理:面部血管纖維瘤可考慮雷射治療(如銣雅鉻雷射、染料雷射)改善外觀;甲周纖維瘤必要時可考慮手術切除。 腎臟病變處理:小型無症狀腎AML通常只需定期追蹤;大型AML(>3cm)或有出血風險者可考慮藥物治療(mTOR抑制劑)或選擇性血管栓塞術;腎功能衰竭者需考慮透析或腎臟移植。 LAM治療:使用mTOR抑制劑(如Sirolimus)可穩定肺功能,預防氣胸復發。嚴重呼吸衰竭需評估肺移植可能性。 神經發育與行為介入:早期療育、語言治療、職能治療、物理治療、行為治療、特殊教育支持、認知訓練等不可或缺。 遺傳諮詢與家族檢測:對於確診患者及其家族成員提供完善的遺傳諮詢服務非常重要。

5. 結節性硬化症預後

5.1 影響預後的關鍵因素

當我們談論結節性硬化症預後,必須認知到這是一個譜系非常廣的疾病,從症狀輕微、幾乎不影響生活品質,到嚴重影響神經功能甚至威脅生命都有可能。影響結節性硬化症預後的關鍵因素包括: 基因型變異類型:通常`TSC2`基因變異比`TSC1`變異臨床表現更嚴重。 神經系統受累程度:癲癇發作是否早發、是否難治、是否合併嬰兒點頭痙攣、認知障礙的嚴重度是決定長期神經預後的最重要指標。早期有效控制癲癇至關重要。 腎臟病變:腎AML的大小、數量、生長速度及是否出血;腎囊腫的嚴重程度;是否進展至腎衰竭。 肺部LAM的發生與嚴重度:主要影響育齡女性,是成人期的主要死因之一。 SEGA的生長與併發症:若阻塞腦室系統導致水腦可能危及生命。 定期系統性篩檢與積極治療的介入:這點是我們醫療團隊最能著力的地方!

5.2 長期追蹤與預期壽命

隨著醫療進步,特別是mTOR抑制劑的問世與多專科整合照護模式的推動,結節性硬化症預後已大幅改善。許多患者能夠擁有接近正常的壽命和良好的生活品質。然而,我們也不能忽視潛在的風險。定期且全面的追蹤檢查是優化結節性硬化症預後的基石。這包括定期的腦部MRI(監控SEGA)、腎臟超音波或MRI(監控AML和囊腫)、肺功能檢查與高解析度電腦斷層(尤其女性患者)、心臟超音波(兒童初期)、皮膚和牙齒檢查以及神經發育評估。及早發現問題並介入,才能預防嚴重併發症。

5.3 生活品質與社會支持

全面的結節性硬化症預後評估,生活品質絕對是核心指標。這涵蓋了身體健康、情緒狀態、社交功能、學習/工作能力以及家庭適應。協助患者克服可能面臨的認知學習挑戰、社交困難、因外觀(特別是臉部血管纖維瘤)或癲癇發作帶來的社交污名,以及對未來健康的焦慮,都是照護的重要環節。連結病友團體(如臺灣結節性硬化症協會)提供強大的社會支持網絡、經驗分享與資訊交流,對於提升患者與家庭的適應能力和生活品質幫助極大。

Q&A

1. 什麼是結節性硬化症?

結節性硬化症是一種因`TSC1`或`TSC2`基因發生變異而導致的全身性遺傳疾病,主要特徵是會在多個器官形成良性腫瘤(結節或錯構瘤)。它影響細胞生長的調控(mTOR路徑),導致腦部、皮膚、腎臟、心臟、眼睛、肺部等器官出現病變。症狀表現差異極大,從輕微皮膚病變到嚴重的癲癇、發展遲緩或器官功能障礙都有可能。診斷需符合特定的臨床標準或基因檢測確認致病變異。

2. 如何區分結節性硬化症與普通癲癇/皮膚病變?

區別關鍵在於結節性硬化症症狀的「多系統性」與「特徵性病徵」: 癲癇區分:單純癲癇通常沒有其他器官系統的特定異常。若嬰兒期(特別是1歲內)出現癲癇(尤其嬰兒點頭痙攣),且同時合併皮膚白斑(白色糠疹斑)或心臟腫瘤(橫紋肌瘤),必須高度懷疑結節性硬化症。腦部影像(MRI)發現特徵性的皮質結節或室管膜下結節是重要診斷依據。 皮膚病變區分:常見的青春痘或過敏疹子不會像結節性硬化症的「面部血管纖維瘤」那樣呈現特定分布(鼻翼兩側、臉頰)和特殊質地。身體部位的「鯊魚皮斑」有其粗糙觸感。多發性、形狀不規則的「白色糠疹斑」是嬰幼兒期重要的警示。 確診關鍵:需由經驗豐富的醫師根據國際共識的臨床診斷標準(涵蓋主要特徵與次要特徵的多系統表現)或進行`TSC1`/`TSC2`基因檢測來確診。

3. 確診結節性硬化症需要做哪些檢查?

確診結節性硬化症需要進行一系列系統性的評估: 詳細病史與身體理學檢查:特別是皮膚、神經系統和心血管系統的檢查。 影像學檢查: 腦部磁振造影 (MRI):偵測皮質結節、室管膜下結節 (SENs)、室管膜下巨細胞星狀細胞瘤 (SEGA)。 腹部超音波及/或 MRI:評估腎血管肌脂肪瘤 (AMLs)、腎囊腫及其他腹部病灶。 胸腔高解析度電腦斷層 (HRCT)(特別是青春期後女性):篩檢肺部淋巴管肌瘤增生症 (LAM)。 心臟超音波(新生兒/幼兒):檢查心臟橫紋肌瘤。 腦電圖 (EEG):評估癲癇活動。 眼部檢查:包括裂隙燈檢查和眼底檢查,尋找視網膜錯構瘤。 牙科評估:檢查牙齦纖維瘤和琺瑯質凹陷。 基因檢測:抽取血液(有時需皮膚或病兆組織)進行`TSC1`與`TSC2`基因定序及拷貝數分析,是確診的黃金標準,也能幫助了解家族遺傳風險。

4. 結節性硬化症患者飲食需注意什麼?

結節性硬化症治療雖無特殊飲食禁忌,但維持均衡營養對整體健康很重要。針對特定狀況需注意: 腎臟功能保護:若已有腎臟病變(AML或囊腫),建議遵循「護腎飲食」原則: 適量攝取「優質」蛋白質(如豆、魚、蛋、肉類),避免過量增加腎臟負擔(尤其腎功能已不佳者)。具體攝取量需諮詢醫師或營養師。 控制鈉鹽攝取,避免高血壓及水腫(高血壓會加重腎臟損傷)。 避免過量使用止痛藥(如NSAIDs類消炎藥),因其可能損害腎功能。 癲癇藥物影響:部分抗癲癇藥物可能影響維生素D、鈣質或葉酸代謝,需注意補充富含這些營養素的食物,並定期監測血中濃度。若使用生酮飲食治療癲癇,則需嚴格遵循醫師與營養師指示,並密切監測。 mTOR抑制劑副作用管理:藥物如Everolimus或Sirolimus可能引起口腔潰瘍、高血脂、高血糖。 口腔潰瘍期間選擇溫和、軟質、不刺激的食物(如粥、蒸蛋、豆腐),避免過酸、過燙或粗糙食物。 若出現高血脂,需減少飽和脂肪與反式脂肪攝取(如油炸食物、肥肉、糕點),增加富含Omega-3脂肪酸的食物(如深海魚)。 監測血糖,避免攝取過多精製糖類。 維持健康體重:均衡飲食搭配適當活動,避免肥胖,對整體健康及疾病管理都有幫助。 最重要的是,任何飲食調整都應與主治醫師及營養師討論,根據個人病情與治療狀況制定最適合的方案。